Tómame de las manos

Vorpanotz: orfelinato. Muchos de los hijos y nietos de los sobrevivientes del Genocidio hemos oído repetidamente esta palabra en boca de nuestros padres y abuelos cuando nos contaban sus desventuras.

Estos asilos se hallaban diseminados por todo el territorio de la Turquía otomana. Fundados por aristocráticas damas inglesas, norteamericanas, alemanas y también por pastores evangelistas y sus esposas. Algunos fueron construidos para albergar a los huérfanos armenios cuando ocurrieron las matanzas de finales del siglo XIX ordenadas por el sultán Hamid II. Ocupaban grandes predios y cada uno de ellos podía albergar, según sus dimensiones, entre dos y cuatro mil niños y niñas, separados en distintos pabellones por sexo y por edades.

Todos compartían el riesgo de que una bala turca los matase (durante un tiempo, los turcos tenían rodeado al vorpanotz y “disparaban hasta a las sombras”). La orden recibida por los mandos era que los armenios debían “desaparecer” de la faz de la tierra, dejar de existir, incluyendo a los niños.

Un día las tropas turcas llevaron un ataque a fondo que fue repelido, armados por viejos fusiles y escasas balas, por los huérfanos mayores, miembros del personal, directivos y maestros del asilo. De esta forma lograron mantenerlos alejados hasta la llegada de las tropas inglesas que estaban apostados a pocos kilómetros y que a partir de ese día se quedaron a vivir en sus carpas en los mismos terrenos del vorpanotz. En esas jornadas los turcos fueron finalmente vencidos y dispersados.

Relataba mi papá Mardirós que, junto a su hermano mayor Agop, se paseaban siempre tomados de las manos, sin soltarse, como temiendo perder uno al otro. Pero que en realidad era una manera de profesarse un amor recíproco que yacía inconsciente en cada uno. Nadie les daba amor: un asilo da albergue, comida, remedios y compañía. Pero no amor, aunque fuera tan importante en la vida de esos niños que habían visto todo el horror que otros ojos humanos puedan ver.

Vieron cosas que nunca contaron porque ellos mismos preferían olvidar para continuar viviendo. No eran los únicos hermanos que se tomaban de las manos. Así eran las cosas. Mi papá y su hermano dormían uno al lado del otro sobre colchonetas tiradas en el piso. Juntos se habían escapado una noche de las filas de la deportación, llevando en sus oídos y en sus ojos, el desconsuelo y el llanto de su madre, mi abuela Sara, quien los alentó para que huyeran, sabiendo que de permanecer con ella solo podían esperar la muerte. Sara se quedó con su pequeño Ohannes de apenas seis años y su hija, la mayor de todos los hermanos, Nevart.

Mi tío Ohanne llegó un día al vorpanotz en busca de sus hermanos, con su cabello rapado y una trenza de pelo que le salía de la coronilla, prueba de haber vivido con un beduino al que mi abuela lo terminó “regalando” con la esperanza de salvarle la vida, cosa que en definitiva logró. Ese día llamaron a los dos hermanos para decirles: “He aquí vuestro hermanito”. Habían pasado cinco años y mi tío no había olvidado el idioma armenio por una circunstancia extraordinaria.

Ambos lo reconocieron por los ojos y sus rasgos. No tuvieron otra reacción que tomarlo de cada mano y le mostraron las instalaciones del asilo. “Papá”, pregunté, “pero, ¿no le dieron ni un beso ni un abrazo?”, me respondió que “no había costumbre de dar besos ni abrazar a nadie. Solo las madres daban besos, y pocos”. Mientras rondaban los tres, tomados de sus manos, otros chicos les preguntaban quién era ese desconocido rapado y con trenza; casi a dúo, mi papá y mi tío Agop respondían “mer hajparigne” (“es nuestro hermanito”).

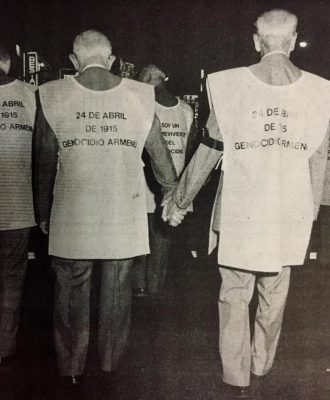

Hace poco me hice de un libro de Eva Tabakian, Los armenios en la Argentina y en la página 143 me sorprendió y conmovió una foto que fue tapa del Diario ARMENIA, de dos ancianos tomados de la mano en una marcha del 24 de abril, con una pechera que en su espalda tenía escrito: “24 DE ABRIL DE 1915 – GENOCIDIO ARMENIO”. No eran mi papá ni mi tío Agop. Pero de haber ido ellos a esa marcha, seguramente habrían marchado así, tomados de las manos, altivos sobrevivientes y ejemplos del fracaso turco: custodiados siempre por Dios, esperando justicia.

Carlos Derderian